お米の値段はなぜ高い?価格高騰が起きた理由や流通の仕組み、今後の見通しを解説

公開日:

近年、お米の値段が高い状況が続いており、家計を圧迫する要因の一つとなっています。米価格の高騰はなぜ起きたのか、いつになったら下がるのか、気になっている方は多いのではないでしょうか。

この記事では、米価格の動向や値段が高くなった理由、今後の見通しについて解説します。

コンテンツ

米価格の動向

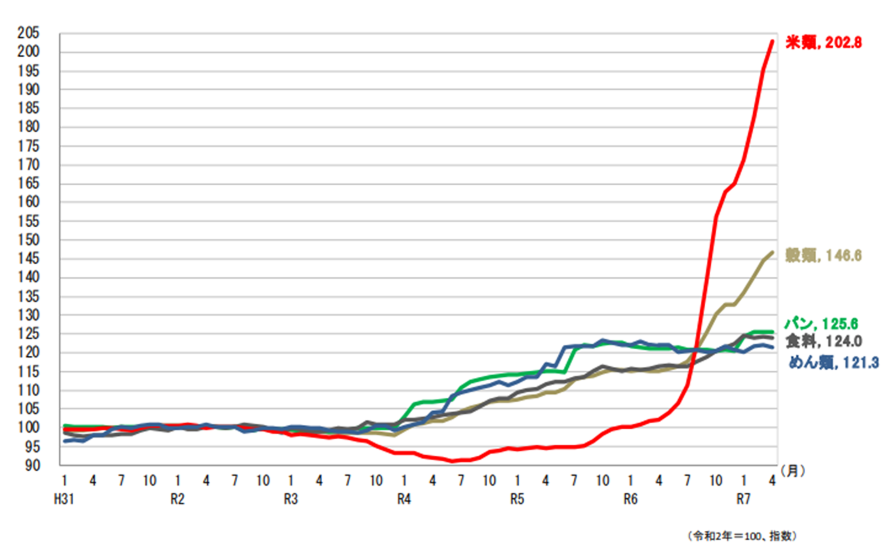

総務省の消費者物価指数によると、主な食料価格の推移は以下の通りです。

出典:農林水産省「消費者物価(全国)の推移(総務省 消費者物価指数)」

出典:農林水産省「消費者物価(全国)の推移(総務省 消費者物価指数)」

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/r6_kome_ryutu-146.pdf

令和2年を100としたときに、令和7年4月の米類の指数は202.8ポイント、前年同月比+98.4%となりました。この1年間で米類の価格は約2倍に高騰しています。穀類やパン、麺類の価格も上昇傾向にありますが、米の価格だけが特に大きく上昇している状況です。

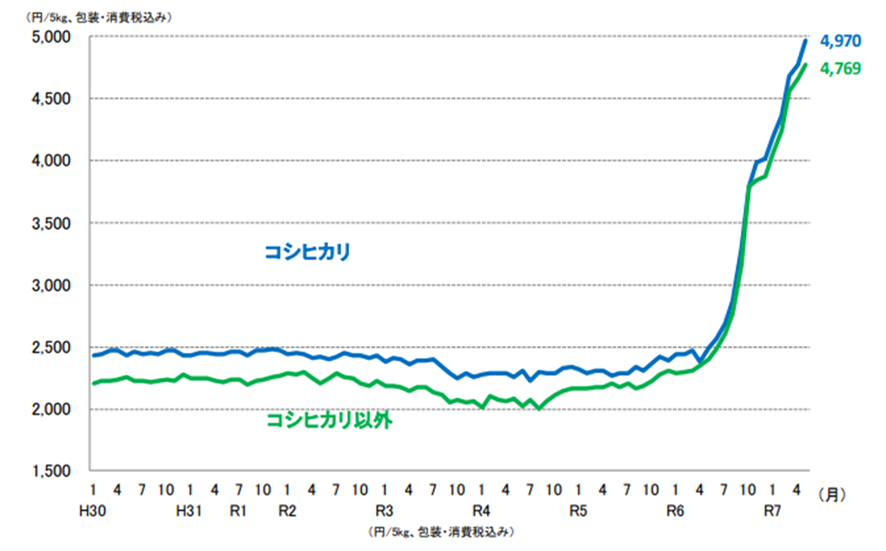

また、総務省の小売物価統計によると、東京都区部のうるち米5㎏あたりの小売価格は以下のように推移しています。うるち米とは、私たちが普段口にしている一般的なお米のことです。

出典:農林水産省「小売物価(東京都区部)の推移(総務省小売物価統計)」

出典:農林水産省「小売物価(東京都区部)の推移(総務省小売物価統計)」

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/r6_kome_ryutu-151.pdf

令和7年5月の小売価格は、コシヒカリが4,970円(前年同月比+99.6%)、コシヒカリ以外の銘柄が4,769円(前年同月比+98.5%)となりました。先ほど紹介した消費者物価指数と同じように、この1年間で約2倍に高騰している状況です。

米価格の高騰が起きた理由

お米の値段が大きく上昇した理由は一つだけではなく、いくつかの要素が複雑に絡み合っています。ここでは、米価格の高騰が起きた主な要因を紹介します。

米需要の変化

日本では食の欧米化により、長期的には米の需要は減少する一方で、パンや麺類などの消費は拡大傾向にあります。また、少子化によって人口が減少していることも、米需要の減少要因となっています。

一方で、近年はコロナ禍からの経済正常化、インバウンド需要の回復などによって米の需要が増加しました。このような背景から米の需給バランスが変化し、価格形成に影響を与えたと考えられます。

米の供給力の低下

米の供給力が低下している原因として、以下3つが挙げられます。

- 長期にわたる減反政策

- 自然災害の増加

- 労働力不足

減反政策とは、国が米の過剰生産を抑制し、価格下落を防ぐための政策です。都道府県ごとに生産目標量を設定し、農家に休耕や転作を促すことで、米の供給量を調整してきました。

減反政策は1971年から2017年まで約50年間実施され、2018年に終了しました。ただし、現在も農林水産省は需要予測をもとに生産量の目安を示したり、麦や大豆へ転作する農家へ補助金を出したりしているため、実質的に減反政策は続いているとの見方もあります。

近年は、地球温暖化により台風・豪雨などの自然災害が頻発しており、米の安定的な生産・供給に影響を与えています。

また、農業に従事する人の高齢化と後継者不足により、十分な労働力を確保できない農家が増えていることも、供給力の低下につながっています。

米の在庫量の減少

米価格が安定的に推移するには、需要に対して十分な在庫を確保しなくてはなりません。日本では米を安定供給するために、民間在庫と政府備蓄米の2種類の在庫があります。

民間在庫:市場で販売するために農家や流通業者が保有している米

政府備蓄米:災害や不作などに備えて国が計画的に保有している米

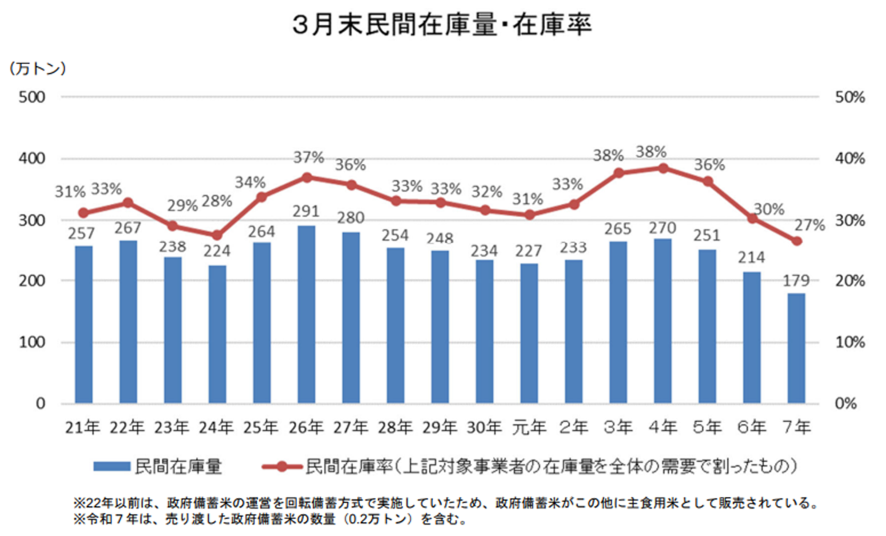

以下は民間在庫量の推移です。

出典:農林水産省「令和7年3⽉末⺠間在庫量のポイント」

出典:農林水産省「令和7年3⽉末⺠間在庫量のポイント」

https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/kikaku/attach/pdf/250430-4.pdf

令和4年以降、民間在庫は減少傾向にあることがわかります。令和7年3月末の民間在庫量は179万トンで、近年では最も低い水準となりました。この数値には、売り渡した政府備蓄米の数量0.2万トンも含まれています。

民間在庫量が減少したことで、米の安定供給への懸念が生じ、米の供給不足や価格高騰につながったといえます。

備蓄米の放出タイミングの遅れ

備蓄米の放出とは、非常時に備えて政府が保管していた備蓄米を市場に流通させることです。米の流通量を増加させることで、価格の安定化が期待できます。

今回の米価格の高騰は、備蓄米の放出タイミングが遅れたことも要因の一つです。米が品薄になった令和6年夏の段階で、備蓄米の活用を求める声があがりました。しかし、「新米が出回れば在庫や価格は落ち着いてくる」との見方もあり、農林水産省は慎重な姿勢を崩しませんでした。

ところが、新米の時期を過ぎても米の価格は上がり続けたため、農林水産省は方針を転換し、令和7年2月に備蓄米の放出を決めました。ただし、競争入札では安い価格で応札できないことから、大幅な値下がりにはつながりませんでした。

米の流通と価格決定の仕組み

お米はどのような経路で生産者から消費者に届くのでしょうか。ここでは、米の主な流通経路と価格決定の仕組みについて説明します。

米の主な流通経路

米の一般的な流通経路は以下の通りです。

生産者 → 集荷業者 → 卸売業者 → 小売業者・外食業者 → 消費者

JAなどの集荷業者から小売業者の間には、複数の卸売業者が存在する多重構造となっています。中間コストがそれぞれ発生することから、仕入価格や販売価格の高騰につながるとの見方もあります。

上記のほかに、農家が消費者に直接販売するパターンも存在します。

米の価格はどのように決まるのか

一般的な農産物の場合、価格は基本的に市場で決まります。需要が高いものや供給が少ないものは価格が上がり、需要が少ないものや供給が多いものは価格が下がるというシンプルな仕組みです。

それに対して、米の価格決定は特殊で次の3段階があります。

- 概算金:JAが農家に提示する価格

- 相対取引価格:JAなどの集荷業者が卸売業者に提示する価格

- 小売価格:小売業者が消費者に提示する価格

概算金とは、その年の生産見通しなどをもとにJAが農家に米価格の見込みを提示し、一時金として支払うものです。集荷業者と卸売業者との間で決まる価格は、売り手と買い手が直接交渉する相対取引によって決まります。

この相対取引価格が決まり、販売の見通しが立った時点で、販売見込額から経費や概算金を差し引いた額を農家に追加払いする仕組みになっています。

このような仕組みのため、JAなどの集荷業者が米の価格決定に大きな影響を与えているといえます。

備蓄米制度の概要

備蓄米とは、米の不作に備えて、国が法律に基づいて国が保管している主食用の米です。1993年に天候不順のため大凶作となり、消費者が米を求めてスーパーに殺到しました。この出来事は「平成の米騒動」と呼ばれ、米不足を解消するために、政府はタイなどから緊急輸入を行いました。

この経験を踏まえて導入されたのが備蓄米制度です。大凶作になっても米を安定供給できるよう、毎年約20万トンずつ、5年分(約100万トン)が全国の倉庫に保管されることになっています。

今回の米価格の高騰を受けて、2025年に入ってから複数回にわたって備蓄米が市場に放出されました。

競争入札と随意契約の違い

政府による備蓄米の売り渡し方式は、競争入札と随意契約の2つがあります。

競争入札は、最も高い価格を提示した業者から契約できる方式です。公平性や透明性に優れていますが、落札価格が下がらないため、米価格の高騰を落ち着かせる効果が少ないとの指摘もあります。

一方、随意契約は、政府が備蓄米の販売価格や売り渡し先などを任意に決めることができる方式です。販売価格を低く設定することで、米の店頭価格を下げる効果が期待できます。取引の透明性を確保する必要はありますが、競争入札に比べて手続きが少なく、店頭販売までの時間を短縮できるのがメリットです。

2025年3月に競争入札で備蓄米21万トンが放出されましたが、米の値下がりにつながらなかったため、同年5月には随意契約に変更されました。

米の価格は下がる?今後の見通しは?

全国のスーパーにおける米の平均販売価格(2025年6月2日~6月8日)は5㎏あたり4,176円で、3週連続の値下がりとなりました。随意契約による備蓄米が低価格で販売され始めたことが、平均販売価格の低下につながっていると考えられます。ただし、随意契約による備蓄米の量は限られており、値下げへの影響は限定的との見方もあります。

政府は米価格の目標について「5㎏で3,000円台」と言及しています。また、米の安定供給のため、農林水産省は主食用として輸入している米の入札を例年よりも前倒しで実施するなどの対応も行っています。

すぐに効果が現れるかは不透明な状況ですが、政府の取り組みによって米の価格が下がるか注目されます。

まとめ

今回の米価格の高騰は、需要の変化や供給力の低下、在庫量の減少、備蓄米の放出タイミングの遅れといった複数の要因が背景にあります。随意契約による備蓄米の販売などにより、米の販売価格は足元では値下げ傾向がみられます。日本人にとってお米は食卓に欠かせない食材であるため、今後も価格動向を注視していく必要があるでしょう。